最近、「SDGsへの取り組み」「SDGsへの貢献」といったように、“SDGs”という言葉を耳にする機会が多くなった。???という諸兄も、きっと気づかぬうちに目にしてるに違いない。ビジネスマンや政治家のジャケット襟元につけられた、カラフルな円状のバッジがその印だ。

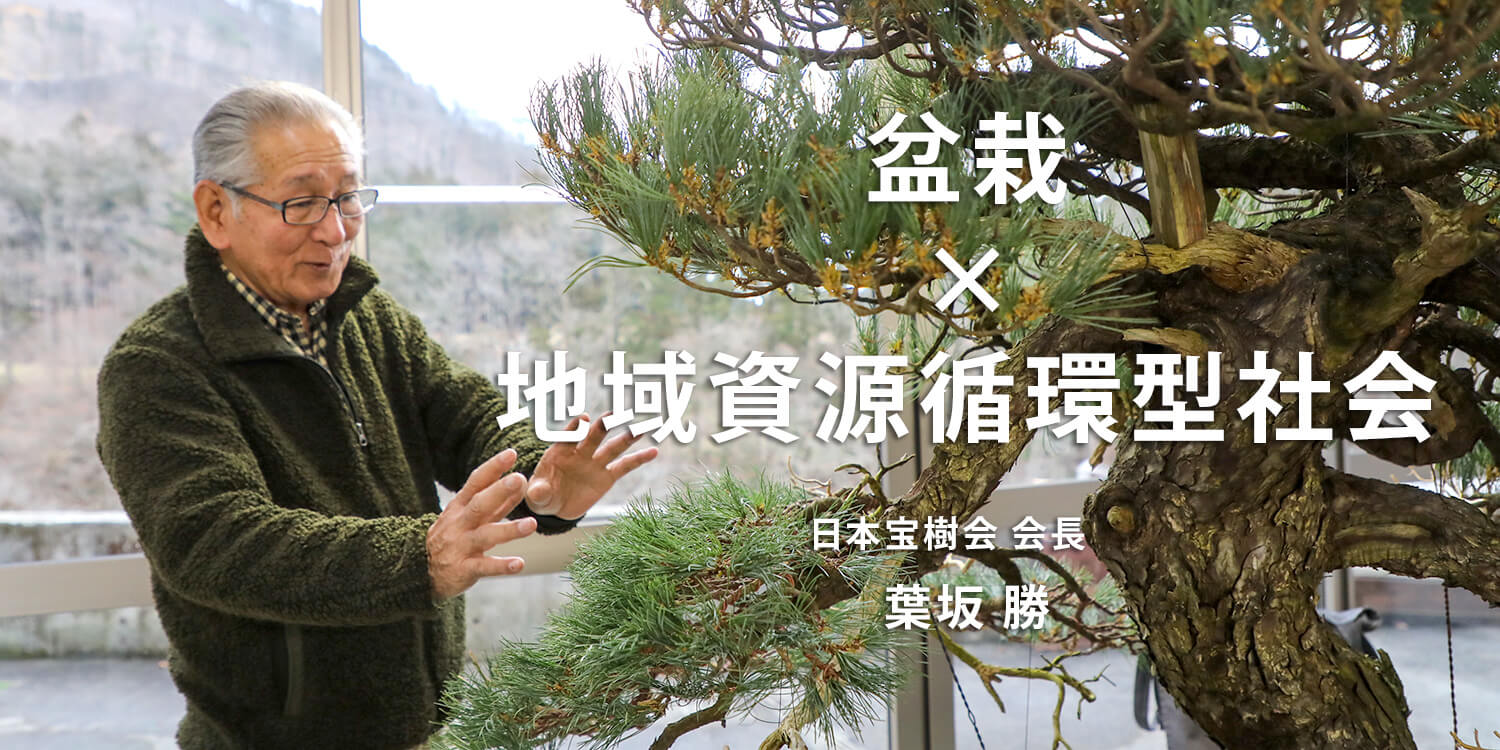

SDGsとは「Sustainable Development Goals(サステイナブル・デベロップメント・ゴールズ)」の略称で、「エス・ディー・ジーズ」と読む。日本語では「持続可能な開発目標」と訳され「次世代にこの美しい地球を手渡していくための目標」となる。このSDGsが国連サミットで採択されたのは2005年のことだ。しかし、50年以上も前から「地域資源循環型社会の実現」を目標に研究開発してきた企業が宮城県にある。有機性排出物をバクテリアの力で高速発酵、分解する環境共生型プラントは国内外で多くの特許を取得し、今では政財界からも高い評価を受けている。このプラントの開発者が葉坂勝氏だ。長い年月の間には、語りつくせぬ努力と苦労の日々があったに違いない。しかし、「自ら開発した」と偉ぶるような言葉は一切、口にしない。「すべては昔の人の、日本人が培ってきたこと。自分は偉くも凄くもない」と。日本を代表する盆栽愛好家であり、日本宝樹会の会長でもある葉坂氏を訪ねた。

前編:日本が江戸時代に出来ていたこと

排泄物を正しく土に還す

19世紀後半、ロンドンの東西を貫くテムズ川は悪臭を放っていた。この頃、水洗トイレが普及し始めたが、汚水はテムズ川に垂れ流し状態だったのだ。水洗トイレがない家庭はおまるに溜めて水路や川に流しており、上層階に住む不届き者は窓から下へ投げていたという。ちなみに、お隣のパリも同じような状況であった。

いっぽう、当時の日本は江戸時代。町の様子はどうだったのであろうか。葉坂氏は次のように力説する。

日本人は古来より「いただきます」「ごちそうさまでした」とこうべをたれて動植物の命、即ち自然の恵みをいただくことに「ありがとうございました」と感謝してきました。英語には「いただきます」という言葉がないんだよね。大自然に感謝する言葉がさ。それでね、排泄物を正しく土に還し、そこからまた生命が誕生する循環を繰り返してきたのさ。この「排泄物を正しく土に還す」ことは、大自然の摂理であり、資源循環型社会のもっとも重要な基盤となるものなんです。でもね、学校でも仏教、イスラム、キリストなど如何なる宗教においても、排泄物の取り扱いは示されてないんだよね。そして近年、文明や経済が発展したことにより、人間の暮らしは便利で豊かになったけど、モノを棄てるという概念が生まれ、資源循環を遮断したわけさ。

日本で排泄物が肥料として商業利用され始めたのは、鎌倉時代からと言われてるんだよね。江戸時代には幕府からゴミの分別・収集・運搬・処分に関する政令が出され、特に糞尿(下肥)は「金肥(キンピ)」と呼ばれ流通し、地域の農地を肥沃化し、農業生産性を高めていたんだよね。だから当時、どの国にもないリサイクルの概念を持った、衛生的で、地域資源循環型の社会が出来上がったのさ。この時代、ヨーロッパではペスト、コレラなどの感染症が猛威を奮っていたけど、日本では流行はほとんどなく、結果的に人口100万人以上の世界の主要都市へと導いたと考えられんだよね。

燃やすのではなく、完熟堆肥として土に還す

葉坂氏はこういった先人たちの知恵、さらに自然から学んだことを基に、日本で初めてスクープ式高速発酵処理施設「ハザカプラント」を昭和51年に開発した。自然界では有機廃棄物を資源として循環させるのに数年かかるが、ハザカプラントではバクテリア(微生物)の力を借り、たった25日間で完熟堆肥に変えてしまうのだ。

アトピー、花粉症、昔はありましたか? なかったでしょ。なんで、こうなったのか。人間を守ってくれる菌を、火をつけて燃やして、全部殺したからですよ。日本にごみ焼却施設がいくつあるかご存知ですか? 環境省が作成した「日本の廃棄物処理(平成29年版)」によると、行政が管理するごみ焼却施設だけで1,103もあるんですよ。この数は諸外国と比べても桁違いの多さです。何でも燃やすのではなく、資源を循環させる仕組みづくりに真剣に取り組まないと。江戸時代のようにね。

<後編に続く>

Profile

葉坂 勝

宮城県出身。1976(昭和51)年、ハザカプラントを開発し、県南衛生工業を個人開業。1981(昭和56)年、株式会社県南衛生工業として法人化。同社代表取締役。約50年前より盆栽をはじめ、日本宝樹会の会長も務めている。